平日10時~19時30分

土日10時~17時00分

(祝日休み)

借金滞納による差し押さえの対処方法を解説

借金の返済が滞ってしまい、「もしかしたら財産を差し押さえられるのでは…」と不安に感じている方もいるかもしれません。

あるいは、すでに債権者から「差押予告通知」を受け取っている状況かもしれません。

「差し押さえ」は、借金滞納が続いた場合に、強制的に債権を回収する法的手段であり、給与や預貯金など、生活に不可欠な財産も対象となります。

しかし、差し押さえは突然行われるわけではなく、必ず段階を踏んで進みます。

そして、適切なタイミングで正しい対処を行えば、回避できる可能性もあります。

この記事では、差し押さえでどのような財産が対象となるのか、そして差し押さえを回避・対処するための具体的な方法について詳しく解説します。

この記事でわかること

- 差し押さえの対象は給料と銀行口座がメイン

- 給料の差し押さえをされると交渉では取り下げてもらえない

- 差し押さえ前に債務整理で解決したほうがいい

目 次

2.1 給料

2.2 預貯金

2.3 不動産

2.4 動産

3.1 差押禁止動産

3.2 差押禁止債権

4.2 支払督促・裁判で判決

4.3 強制執行のスタート

5.1 裁判になる前に債務整理をする

5.2 裁判上で和解をする

5.3 差し押えになる前に債務整理をする

6.1 交渉で取り下げてもらうのは難しい

6.2 自己破産・個人再生を申し立てる

7.まとめ

給料

預貯金

不動産

動産

差し押さえの対象とならない財産

差押禁止動産

1. 消費者金融やクレジットカードの滞納

2. 支払督促・裁判で判決(債務名義の取得)

裁判になる前に債務整理をする

裁判上で和解をする

実際に裁判になった場合でも、対応すれば裁判上で和解できるケースがほとんどです。

支払督促が届いた場合は、まず、2週間以内に異議を出します。すると通常の裁判へ移行して、裁判所から期日呼出状が届きます。

その期日に裁判所へ出廷して債権者の担当者と分割での話し合いをします。

簡易裁判所の場合は、直接2人で対話するわけではなく、裁判所の司法委員という方が間に入って、分割払いの調整をしてくれるので、それほど心配はありません。

訴状が届いた場合も、答弁書を提出し、期日に出廷して話し合いをすることになります。

●注意点●

裁判上で和解した場合の、和解調書(和解に代わる決定)も「債務名義」になります。もし、和解に基づいて支払いをしなかった場合は、すぐに差し押さえに移行できるので注意しましょう。

給料を差し押さえられたらどうなる

交渉で取り下げてもらうのは難しい

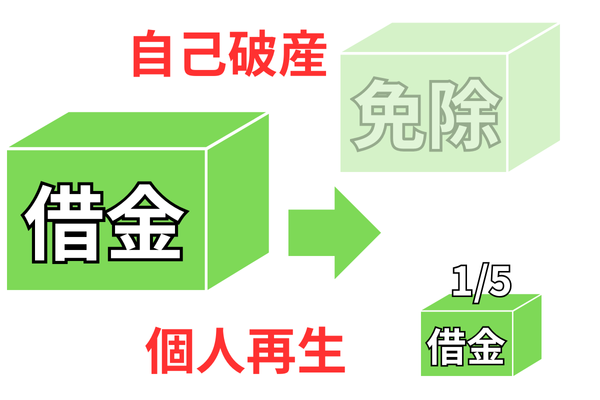

自己破産・個人再生を申し立てる

給与差し押さえを法的に止めるためには、自己破産または個人再生の申立てを裁判所に行う必要があります。

自己破産(管財事件)

管財事件の場合、破産手続開始決定により給与の差し押さえは失効するとともに、給与全額を受け取れるようになります。

自己破産(同時廃止)

同時廃止の場合、すでに行われている差押えは「中止」になります。

ただし、この「中止」は一時的なものであり、差押えが完全に失効するわけではありません。免責が確定し、差押えの効力が正式に失われるまでは、給与の金額を受け取ることはできません。

この期間、勤務先は差し押さえされていた給与に相当する金額を供託所に供託します。そして、免責許可決定が確定すれば、破産者はその供託金を受け取ることができます。

個人再生

裁判所に申立てを行い、再生計画の認可決定を得られれば、借金が大幅に減額され、残りを原則3年で分割返済します。

手続き開始決定により差し押さえは中止され、認可決定により失効して、給与の金額を受け取ることができます。

ただし、注意点として、専門家に依頼してから裁判所に申し立てをする(開始決定が出る)までに数か月かかることが通常です。

その間は、残念ながら給与の差し押さえは続いてしまいます。

したがって、差し押さえを一日でも早く止めるためには、法テラスを利用するなど申立て準備を迅速に進めることが重要です。

まとめ

借金の滞納による差し押さえは、ある日突然やってくるわけではなく、必ず督促や裁判といった前段階があります。

差し押さえは給与や預貯金などが対象となり、実際に差し押さえられた場合は、今後の生活に深刻な影響を及ぼします。

差し押さえを回避するための最も有効な方法は、返済が困難になった時点で、できるだけ早く弁護士や司法書士に相談し、債務整理(任意整理など)の手続きを開始することです。

裁判を起こされる前であれば、比較的有利な条件で解決できる可能性が高まります。

すでに差し押さえが始まってしまったりした場合でも、自己破産や個人再生といった法的な手続きによって、差し押さえを停止することが可能です。

いずれにしても、借金の返済に行き詰まり、差し押さえの不安を感じたら、決して一人で悩まず、放置せず、早期に弁護士や司法書士に相談しましょう。

この記事の執筆者

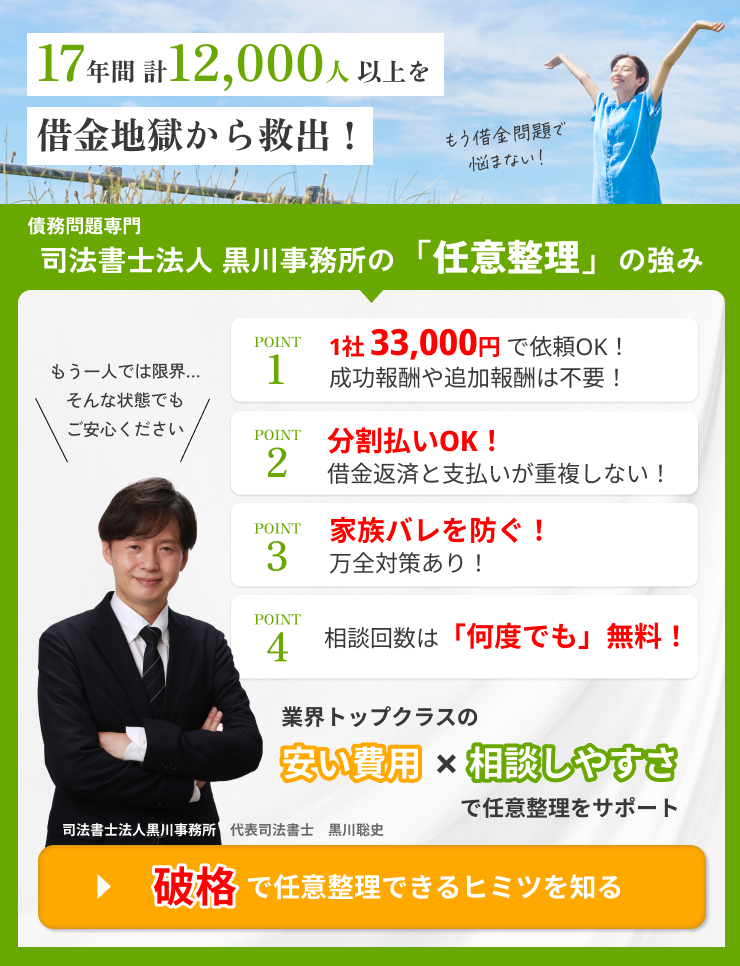

黒川聡史(司法書士法人黒川事務所 代表司法書士)

東京司法書士会所属:登録番号第4230号

簡裁代理権認定司法書士:法務大臣認定第501067号

行政書士(登録番号第19082582号)

ファイナンシャルプランナー(CFP®:1級FP技能士)

経歴: 平成19年に個人事務所を開業。債務整理を中心に12,000人以上の依頼者を解決。現在は事務所を法人化して活動

著書に『借金の不安が楽になるお金の話』『FPに知ってほしい借金の話』がある

司法書士法人黒川事務所が選ばれる理由

企業理念は『あなたの借金問題解決を低料金でサポートしたい!』です。

業界トップクラスの低料金であなたの借金問題解決を全力でサポートします!

司法書士法人黒川事務所

代表者 黒川聡史

東京司法書士会所属

簡裁代理権法務大臣認定

- 業界トップクラスの安い費用

- 着手金不要で分割払いOK

- 借金問題専門で18年以上の実績

- 解決した依頼人は12000人以上。現在は年間約1500人の方から依頼(曖昧な相談実績ではなく実際の依頼件数)

- YouTubeで債務整理をわかりやすく発信(こちら)

平日10時~19時30分 /土日10時~17時00分 (祝日休み)いつでもお気軽にお電話ください

司法書士法人黒川事務所

平日10時~19時30分

土日10時~17時00分

(祝日休み)

(新宿オフィス 新宿駅7分)

東京都新宿区新宿2丁目5-1 アルテビル新宿7階