平日10時~19時30分

土日10時~17時00分

(祝日休み)

退去費用の踏み倒しと時効について|放置した場合のリスクと未払い時の対処法

賃貸物件を退去する際には、未払いの家賃のほかに、原状回復費用などの退去費用が発生します。

この支払いを放置する「踏み倒し」については、一定期間経過すると時効が完成し、責任追及されなくなる可能性があります。

もっとも、実際には時効完成に至ることが少なく、完成を待つあいだにさまざまなリスクを負うことになるでしょう。

この記事では、退去費用の踏み倒しと時効について、法的な観点から詳しく解説していきましょう。

目 次(更新:2024年11月2日)

1. 退去費用の踏み倒しとは

2. 退去費用の時効について

2.1 退去費用の時効の期間

2.2 時効が成立する条件

3.1 裁判や差押え

3.2 保証人がいる場合

4.1 交渉による解決

4.2 専門家への相談

5. まとめ

退去費用の踏み倒しとは

退去費用とは、賃貸物件から退去する際に必要となる費用の総称です。

主に原状回復工事費用やハウスクリーニング費用などが含まれます。

通常、これらの費用は敷金から差し引かれますが、敷金を超える費用が請求されるケースもあります。

■退去費用の基本的な仕組み

- クリーニング費用:室内の清掃や消毒、害虫駆除などの費用

- 原状回復費用:壁紙の張替え、床の補修、設備の修理などの費用

- 残置物処分費用:退去時に残された家具や備品の処分費用

退去費用の支払いができない理由はさまざまですが、踏み倒しに至る理由につき「入居者が一方的に悪い」と言い切ることもできません。

入居者側の事情もさまざまで、そもそも賃貸借契約に必要な費用をまったく支出できない状況に陥っていることもあるでしょう。

考えられるのは、次のような場合です。

■退去費用の踏み倒しが発生する理由

- 不当に高額な退去費用の請求があった

- 敷金以上の請求に対して「敷金で十分」と判断した

- 退去時の立会いを行わず、連絡を絶ってしまった

- 家賃未払いからの強制退去で、そもそも資力が全くない

なお、敷金は退去時の費用を担保する目的で預けられます。

退去費用が敷金の範囲内であれば、差し引かれた残額が返還されます。

ただし、敷金を上回る費用が発生した場合は、その超過分を別途支払わなければなりません。

退去費用の時効について

退去費用の時効の期間

退去費用は基本的に債権として扱われるため、一般的には改正民法に基づく5年の時効期間が適用されます。

しかし、以下のようにケースによって時効期間は変動します。

■退去費用の請求があったときの時効:5年

改正民法(2020年4月施行)により、一般債権の時効期間は5年と定められました。従来は債権者が個人の場合10年とされていましたが、改正法の施行後は債権者が個人と法人のどちらであっても、消滅時効は5年とされました。

■裁判所で確定した場合の時効:10年

判決や支払督促などで退去費用の支払い義務が確定すると、時効期間は10年に延長されます。

また、分割払いの合意がなされた場合は、最終支払予定日から新たに時効期間が起算されることになります。

時効が成立する条件

退去費用の時効が成立するには、単に期間が経過するだけでは不十分です。

時効の起算点や援用、完成猶予・更新の可能性について注意する必要があります。

●時効の起算点

時効の起算点は、退去時に費用が確定した日、請求書が届いた日、または最後に支払いをした日のいずれかとなります。

この起算点の特定は、時効期間を計算する上で重要な要素となります。

●代位弁済があった場合

保証会社による代位弁済があった場合、その弁済日が新たな起算点となり、5年の時効期間が発生します。

これは保証会社からの請求が別個の債権として扱われるためです。

●時効の援用

時効が完成しても、自動的に債務が消滅するわけではありません。債務者が時効を援用する意思表示をする必要があり、一般的には内容証明郵便での通知が行われます。

●時効の完成猶予・中断について

時効の進行は、一定の条件により、完成が阻止させる場合(完成猶予/停止)や、期間の進行がリセットされて新たに起算点を迎える場合(更新/中断)があります。

これらの条件が整うと、最初の退去費用の請求から5年経っても支払い義務を免れることはできません。家賃の支払いに関しても同様です。

■時効の完成猶予(進行が一時停止される)場合

- 内容証明郵便などによる請求

- 裁判上の請求(支払督促など)

- 協議を行う旨の合意

- 訴訟・調停の開始

- 仮差押え・仮処分

- 強制執行の手続開始

■時効の更新(期間の進行がリセットされる)場合

- 支払督促の確定

- 訴訟による判決の確定

- 訴訟・調停による和解の成立

- 強制執行の手続き終了

退去費用を踏み倒した場合のリスク

裁判や差押え

退去費用の踏み倒しに対して、大家や不動産会社は法的な対応をとることができます。

支払督促や訴訟の提起、さらには強制執行まで、段階的に法的な圧力が強まっていく可能性があります。

これらの手続きが始まると、本来の退去費用に加えて遅延損害金や手続費用なども請求されることになります。

●裁判所からの支払督促

支払督促は、債権者が簡易裁判所に申し立てることができる手続きです。まず、裁判所から支払督促が送達されると、2週間以内に異議申立てができます。この期間内に異議申立てをしなかった場合、再度、仮執行宣言付支払督促が送られてきます。

これに対しても以後申立てをしない場合は、支払督促は確定します。

異議申立ては書面で行う必要があり、異議を申し立てた場合は通常の訴訟手続きに移行します。

一方、支払督促を放置して確定させてしまうと、債務名義として強制執行の対象となってしまいます。

この場合、給与差押えなどの強制執行を受ける可能性が高まります。

●少額訴訟の可能性

退去費用は60万円以下であることが多く、少額訴訟の対象となるのが一般的です。

少額訴訟は、原則として1回の期日で審理が終了し、その場で判決が言い渡されます。手続きはシンプルですが、控訴が制限されているため、敗訴した場合の影響は大きいと言えます。

少額訴訟は簡易裁判所で行われ、申立手数料も通常の訴訟より安価です。

1回の期日で結論が出るため、債権者側にとっても利用しやすい手続きとなっています。ただし、被告が訴訟を通常手続きに移行するよう申し出ることもできます。

●強制執行のリスク

強制執行では、給与や預金口座、その他の財産が差し押さえられる可能性があります。給与の場合、手取り額の一定割合(4分の1)が差し押さえの対象となり、長期間にわたって給与から天引きされることもあります。

預金口座の差し押さえは、事前の予告なく実施されることがあり、生活資金が突然凍結されるリスクがあります。また、自動車や不動産などの財産も差押えの対象となり得ます。

保証人がいる場合

法的なリスクに加えて、退去費用の踏み倒しは様々な社会的な不利益をもたらします。

これらの影響は長期間続く可能性があり、将来の住居確保や信用取引に支障をきたす恐れがあります。

●保証人への影響

大家や不動産会社は、借主本人から支払いを受けられない場合、保証人に対して支払請求を行います。保証人は契約上の義務として支払いを求められ、応じない場合は法的手続きの対象となる可能性があります。

保証人が支払った場合、保証人は借主に対して求償権を持ちます。

つまり、保証人は支払った金額を借主に請求することができます。このような事態は保証人との人間関係を著しく悪化させ、家族や知人との関係が修復不可能なほど損なわれることもあるでしょう。

退去費用の請求に納得できない場合の対応方法

交渉による解決

退去費用については、大家や不動産会社との話し合いによって解決できるケースも多くあります。

まずは冷静に状況を整理し、根拠を持って交渉することが重要です。

一方的な主張や感情的な対応は避け、建設的な話し合いを心がけましょう。

●大家との話し合い

退去費用の請求を受けたら、できるだけ早い段階で大家や管理会社との話し合いの機会を持つことが重要です。

理想的なタイミングは、請求書を受け取ってから1週間以内です。それ以上放置すると、相手側の態度が硬化する可能性があります。

話し合いの前には、契約書や入居時の写真、原状回復ガイドラインなどの資料を準備しましょう。特に入居時と退去時の写真を比較できる資料があれば、通常損耗と故意・過失による損耗の区別が明確になります。

交渉の際は、具体的な根拠を示しながら、なぜ請求額に納得できないのかを説明します。感情的になることは避け、専門家のアドバイスも参考にしながら、合理的な和解案を提示することが望ましいでしょう。

●分割払いの相談

経済的な理由で一括支払いが困難な場合は、分割払いの提案を検討します。

具体的な分割プランを提示する際は、毎月の収入と必要経費を考慮した、確実に履行できる金額設定が重要です。

無理のない返済計画で合意することを心がけましょう。

また、分割払いが認められた場合は、必ず書面で合意内容を残します。分割払い合意書には、支払い金額、支払日、支払い方法などを明確に記載し、双方が署名します。

場合によっては、分割払いの保証人を立てることで合意が得られやすくなることもあります。ただし、保証人には支払い義務が発生する可能性があることを十分説明した上で依頼する必要があります。

●費用の見直し交渉

原状回復の費用については、国土交通省の「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン」を基準に交渉できます。このガイドラインには、借主負担と貸主負担の区分が明確に示されているため、過度な請求に対する反証として活用できます。

入居時と退去時の写真は、最も重要な証拠資料となります。写真がない場合でも、請求内容に疑問がある箇所については、複数のリフォーム会社から見積もりを取得し、相場との比較材料として提示することも効果的です。

交渉の経過は必ず記録として残し、メールや書面でのやり取りを心がけましょう。口頭での約束は後々トラブルの原因となる可能性があるため、重要な合意事項は必ず書面化することが重要です。

この記事の執筆者

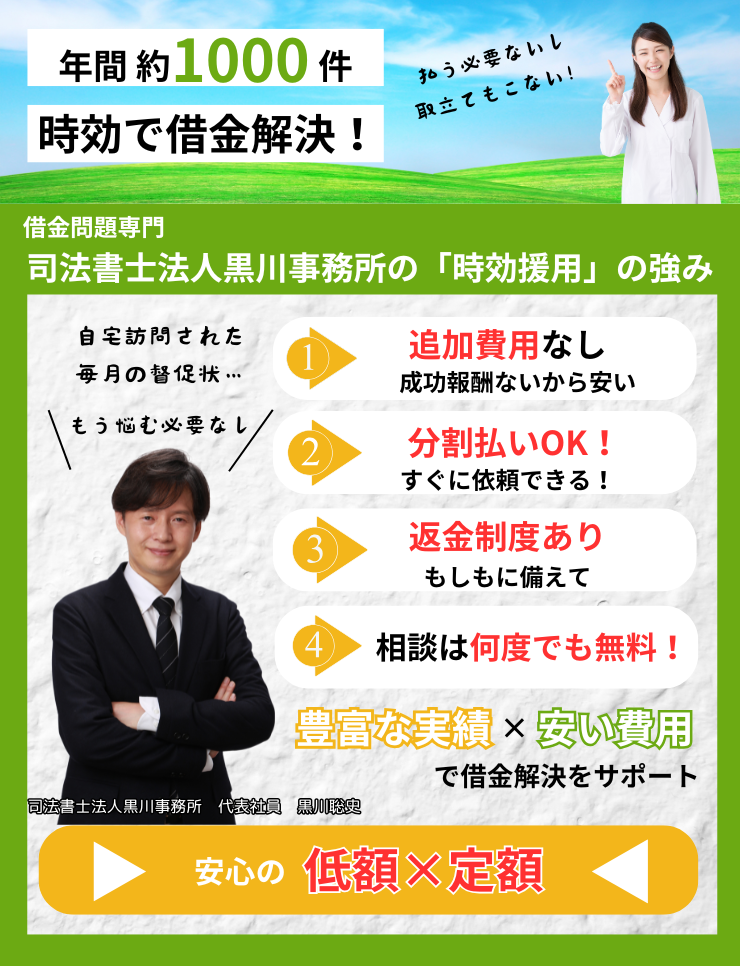

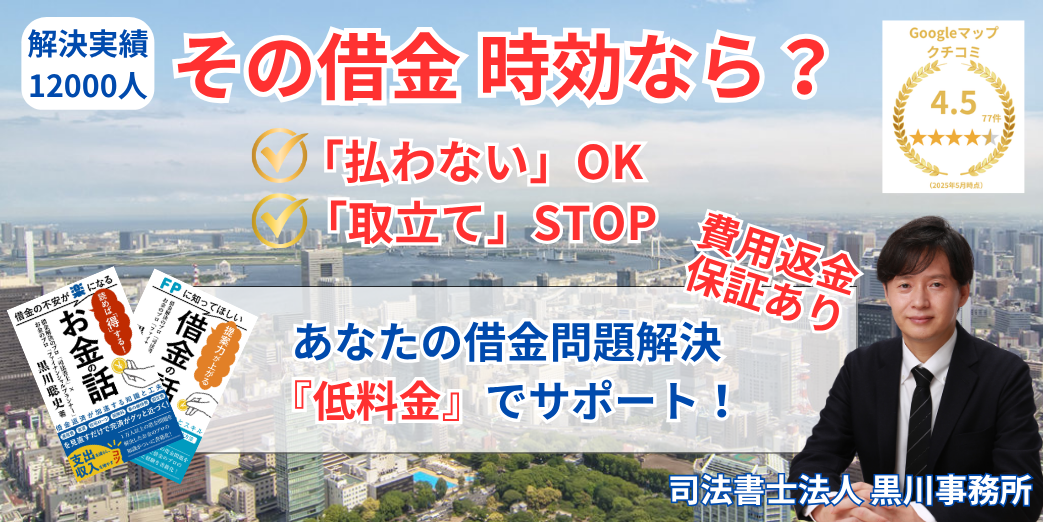

黒川聡史(司法書士法人黒川事務所 代表司法書士)

東京司法書士会所属:登録番号第4230号

簡裁代理権認定司法書士:法務大臣認定第501067号

行政書士(登録番号第19082582号)

ファイナンシャルプランナー(CFP®:1級FP技能士)

経歴: 平成19年に個人事務所を開業。債務整理を中心に12,000人以上の依頼者を解決。現在は事務所を法人化して活動

著書に『借金の不安が楽になるお金の話』『FPに知ってほしい借金の話』がある

司法書士法人黒川事務所が選ばれる理由

企業理念は『あなたの借金問題解決を低料金でサポートしたい!』です。

業界トップクラスの低料金であなたの借金問題解決を全力でサポートします!

司法書士法人黒川事務所

代表者 黒川聡史

東京司法書士会所属

簡裁代理権法務大臣認定

- 業界トップクラスの安い費用

- 着手金不要で分割払いOK

- 借金問題専門で18年以上の実績

- 解決した依頼人は12000人以上。現在は年間約1500人の方から依頼(曖昧な相談実績ではなく実際の依頼件数)

- YouTubeで債務整理をわかりやすく発信(こちら)

平日10時~19時30分 /土日10時~17時00分 (祝日休み)いつでもお気軽にお電話ください

司法書士法人黒川事務所

平日10時~19時30分

土日10時~17時00分

(祝日休み)

(新宿オフィス 新宿駅7分)

東京都新宿区新宿2丁目5-1 アルテビル新宿7階