平日10時~19時30分

土日10時~17時00分

(祝日休み)

公務員も自己破産できる!注意点と他の債務整理での解決方法

借金返済に行き詰まり自己破産を考えている公務員の方は、「公務員という立場で自己破産をしても大丈夫なのか」「職場に知られてしまうのではないか」といった不安を抱えているのではないでしょうか。実は、公務員であっても自己破産は可能です。

ただし、退職金の扱いなど、一般の会社員とは異なる注意点があります。ここでは、公務員が自己破産をする際の影響や注意点について、詳しく解説していきます。

この記事でわかること

- 自己破産は公務員の欠格事由に該当しない

- 共済組合からの借入も自己破産の対処になる=職場への影響が懸念

- 自己破産ではなく「任意整理・個人再生」を選択するケース多い

目 次(更新:2024年12月18日)

6.まとめ

公務員でも自己破産はできる

自己破産の事実が職場にバレるリスク

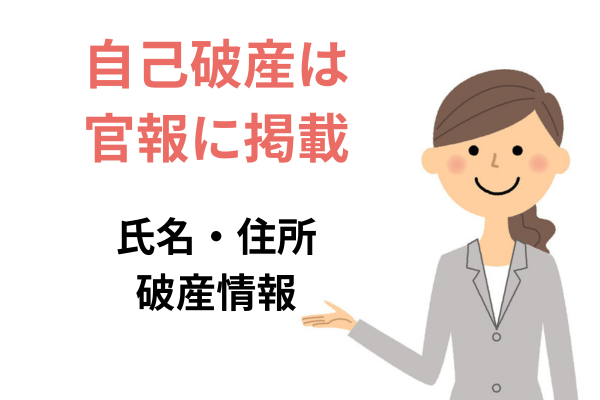

官報掲載でバレる可能性

自己破産の手続きを行うと、官報と呼ばれる国の公報に個人情報が掲載されます。

ただし、実際に官報を日常的に確認している人は非常に限られており、この経路での発覚リスクは低いとされています。

自己破産の事実は2回にわたって官報に掲載されます。

1回目は裁判所から破産手続開始決定が出されたとき、2回目は免責許可決定が出されたときです。

掲載される情報は破産者の氏名、住所、破産手続開始決定日などですが、借金額や破産理由などの詳細は含まれません。

実際に官報を定期的にチェックしているのは、金融機関の与信担当者や市区町村の税務担当者など、ごく限られた職種の人々だけです。

一般の職員が官報をチェックすることはほとんどないため、この経路での発覚リスクは低いと考えられます。

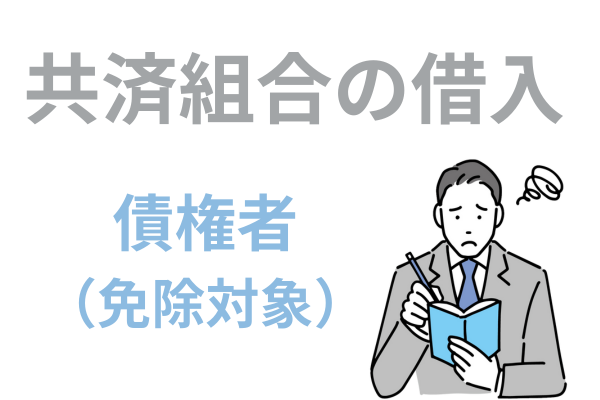

共済組合からの借入がある場合の注意点

共済組合から住宅ローンなどの借入がある場合、自己破産の事実が職場に知られる可能性が高くなります。

これは、自己破産手続きの中で共済組合への通知が必要となり、また給与天引きでの返済が停止されるためです。

共済組合は債権者として扱われるため、自己破産手続きの際に通知を受けることになります。また、多くの場合、返済は給与から天引きされる形で行われているため、返済停止の手続きを通じて給与担当者に情報が伝わる可能性があります。

なお、共済組合からの借入を自己破産の対象から除外することはできません。

すべての債務を平等に扱う必要があるためです。

このような場合は、任意整理などのほかの債務整理の方法の選択を検討することで、影響を最小限に抑えられる可能性があります。

職場への通知や報告義務の有無

自己破産をした場合、職場への報告は法律上の義務としては存在しません。

また、裁判所から職場へ直接通知が行われることもありません。

ただし、実務上の対応については、いくつかの重要な点を考慮する必要があります。

自己破産自体は懲戒処分の対象とはなりませんが、破産の原因となる行為によっては処分の可能性もあります。

たとえば、公務員として禁止されている副業が原因で破産した場合などは、その副業行為自体が処分の対象となることがあります。

自主的な報告の要否については、各職場の内部規定を確認する必要があります。

ただし、共済組合からの借入がある場合などを除き、基本的にはプライバシーの問題として報告は不要とされています。

上司への報告についても、発覚が避けられないケースを除き、個々の状況に応じて慎重に判断することが望ましいでしょう。

退職金に関する重要な注意点

退職時期による影響の違い

自己破産における退職金の取り扱いは、退職時期によって大きく異なります。

手続きのタイミングと退職時期の関係によって、処分される金額や手続きの方法が変わってくるため、慎重な検討が必要です。

■すでに退職金を受け取っている場合

退職金がすでに口座に入金されている場合、その金額は預貯金として扱われます。自己破産では原則として20万円を超える預貯金は処分対象となるため、高額な退職金のほとんどが債権者への返済に充てられることになります。

■退職予定がある場合

近い将来に退職が決まっている場合、退職金の4分の1が処分対象となります。これは、確実に受け取れる財産として評価されるためです。残りの4分の3は手元に残すことができます。

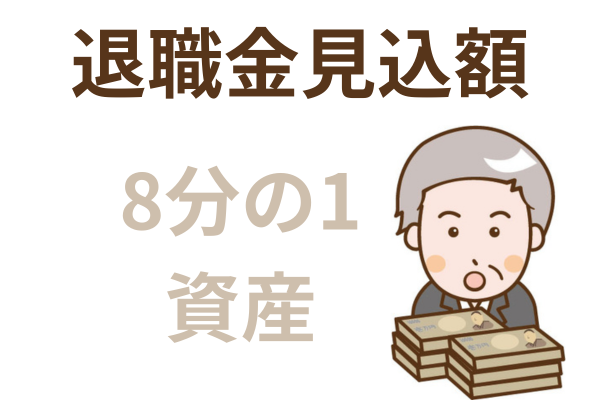

■退職予定がない場合

自己破産をしても退職する必要はありませんが、現時点において仮に自己都合退職したと仮定した場合の退職金見込み額の一定割合を裁判所に納める必要があり、債権者への返済に充てられることになります。

現役で勤務を継続する予定の場合は、退職金見込み額の8分の1が処分対象となります。これは、将来の不確実性を考慮した措置です。ただし、この金額でも数百万円規模になることがあります。

最適な退職タイミングを検討する際は、処分対象となる金額の違いだけでなく、今後の生活設計や再就職の可能性なども含めて総合的に判断する必要があります。

公務員が自己破産を選択する前に検討すべきこと

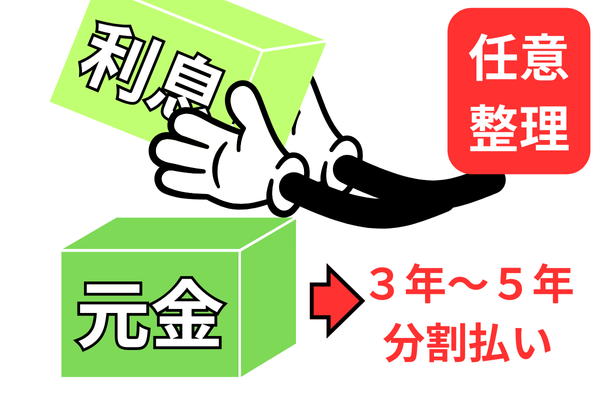

任意整理を検討する

任意整理は、裁判所を介さず債権者と直接交渉して借金の返済方法を見直す手続きです。

公務員の場合、安定した収入があることから、任意整理が有効な選択肢となることが多くあります。

任意整理の最大のメリットは、職場に知られるリスクが極めて低い点です。

官報に掲載されることもなく、共済組合以外の債務だけを対象とすることも可能です。また、財産の処分を強制されることもないため、退職金を守ることができます。

一方で、元金は原則として全額返済する必要があり、将来の利息のカットのみが交渉の対象となります。

手続きの期間は通常3か月から6か月程度で、費用は事務所や債権者数にもよりますが20万円から50万円程度が目安です。

弁護士や司法書士に依頼すると債権者からの取立てを止めることができ、分割返済の条件も有利に進められる可能性が高まります。

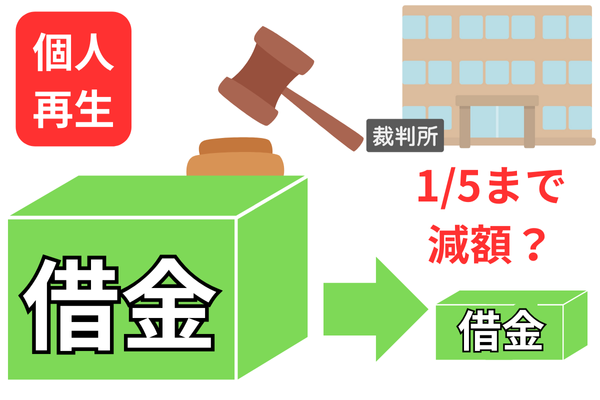

個人再生を検討する

個人再生は、公務員のような安定収入がある人に適した債務整理の方法です。

借金額の5分の1程度まで減額できる可能性があります。

公務員に適した給与取得者等再生と呼ばれる特例を利用すれば、2年分の可処分所得額(年収から生活費を差し引いた金額)を3年間にわたって返済に充てる計画を立てます。

公務員の場合、収入が安定しているため、返済計画が認められやすい傾向にあります。また、住宅ローンがある場合でも、個人再生手続による借金免除の対象から除外して返済を継続できる特徴があります。

退職金への影響も自己破産に比べて小さく、処分対象とならないのが特徴です。

ただし、手続費用は50万円から80万円程度と高額になる傾向があります。

さらに、自己破産と同じく債権者の意見等を得た上での手続きとなるため、官報への掲載があります。

時間の面でも、裁判所での手続きとなるため、完了までに半年から1年程度かかります。

債務整理の方法の比較

借金問題の解決方法を選択する際は、各手続きの特徴を総合的に比較検討する必要があります。

■手続きの特徴比較

● 任意整理:債権者との交渉で将来利息をカット

● 個人再生:借金額の大幅減額が可能、財産は原則維持

● 自己破産:借金が完全に無くなるが財産は原則処分

■費用と期間の違い

● 任意整理:20万円から50万円程度、3か月から6か月程度

● 個人再生:50万円から80万円程度、6か月から1年程度

● 自己破産:30万円から60万円、6か月から1年程度

職場への影響度は、自己破産が最も大きく、次いで個人再生、任意整理の順となります。

選択のポイントとしては、借金総額、返済能力、財産の状況、共済組合からの借入の有無などを総合的に考慮する必要があります。

とくに公務員の場合は、安定収入を活かせる任意整理や個人再生を優先的に検討することをお勧めします。

自己破産後の公務員としての生活

昇進や異動への影響

法律上、自己破産を理由とした人事評価での差別は禁止されています。しかし、実務上は何らかの影響が生じる可能性は否定できません。

とくに、財務や経理などの金銭を扱う部署への異動や、管理職への昇進において、慎重な判断がなされる可能性があります。

このような状況に対しては、まず自己破産に至った原因を客観的に分析し、再発防止の対策を立てることが重要です。

また、業務においては従来以上に真摯な姿勢で取り組み、信頼回復に努めることが求められます。

昇進や異動については、一時的に制限される可能性も考慮に入れつつ、中長期的なキャリアプランを立て直すことをおすすめします。

人事評価を気にするあまり、必要以上に委縮する必要はありません。

むしろ、借金問題を法的に解決したことで、業務に専念できる環境が整ったと前向きに捉えることが重要です。

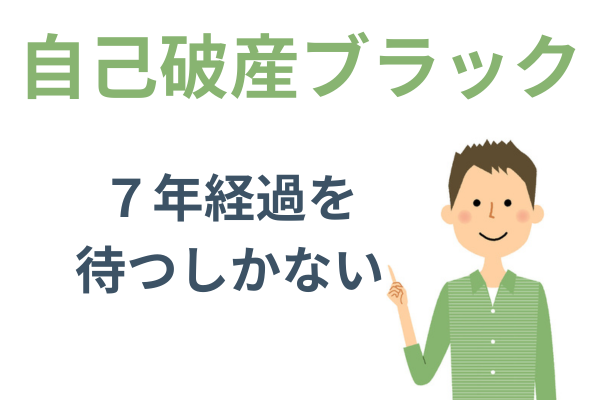

クレジットカードや借入れの制限

まとめ

公務員が自己破産をする場合、法律上は職を失うことはありませんが、いくつかの重要な注意点があります。

とくに、共済組合からの借入がある場合の情報漏洩リスクや、退職金の取り扱いについては慎重な検討が必要です。

また、自己破産以外の選択肢として任意整理や個人再生も考えられ、特に安定収入のある公務員の場合は、これらの方法がより適している可能性があります。

自己破産を選択した場合でも、適切な対策を講じることで、円滑な生活再建は十分に可能です。重要なのは、事前に十分な情報収集と検討を行い、必要に応じて専門家に相談しながら、最適な解決方法を選択することです。

また、再び借金問題を抱えることがないよう、計画的な家計管理の習慣を身につけることが、将来の安定した生活につながります。

この記事の執筆者

黒川聡史(司法書士法人黒川事務所 代表司法書士)

東京司法書士会所属:登録番号第4230号

簡裁代理権認定司法書士:法務大臣認定第501067号

行政書士(登録番号第19082582号)

ファイナンシャルプランナー(CFP®:1級FP技能士)

経歴: 平成19年に個人事務所を開業。債務整理を中心に12,000人以上の依頼者を解決。現在は事務所を法人化して活動

著書に『借金の不安が楽になるお金の話』『FPに知ってほしい借金の話』がある

司法書士法人黒川事務所が選ばれる理由

司法書士法人黒川事務所は、債務整理(任意整理・時効援用)などを専門に扱う司法書士事務所です。これまでに18年以上の実績があり12,000人以上を解決に導きました。

企業理念は『あなたの借金問題解決を低料金でサポートしたい!』です。

業界トップクラスの安い費用であなたの借金問題解決を全力でサポートします!

もちろん相談無料で費用は分割払いにも対応しています。

司法書士法人黒川事務所

代表者 黒川聡史

東京司法書士会所属

簡裁代理権法務大臣認定

- 業界トップクラスの安い費用

- 着手金不要で分割払いOK

- 債務整理専門で18年以上の実績

- 解決した依頼人は12000人以上。現在は年間約1500人の方から依頼(曖昧な相談実績ではなく実際の依頼件数)

- YouTubeで債務整理をわかりやすく発信(こちら)

平日10時~19時30分 /土日10時~17時00分 (祝日休み)いつでもお気軽にお電話ください

司法書士法人黒川事務所

平日10時~19時30分

土日10時~17時00分

(祝日休み)

(新宿オフィス 新宿駅7分)

東京都新宿区新宿2丁目5-1 アルテビル新宿7階