平日10時~19時30分

土日10時~17時00分

(祝日休み)

自己破産で管財事件になるケースを解説!費用・期間・注意点も紹介

自己破産には「同時廃止」と「管財事件」の2種類の手続きがあります。

どちらを選択されるかにより、かかる費用や期間、手続きの複雑さなどが大きく変わってくるので、破産者ご本人にとっては非常に重大な問題といえるでしょう。

まずは「管財事件」とはどういった手続きなのかをご説明したうえで「どのようなケースで管財事件になるのか」裁判所が公表している典型例も含めてご紹介いたします。

この記事でわかること

- 高額な財産(目安20万円以上)があると管財事件になる

- 高額な財産が無くても免責不許可事由があると管財事件になる

- 管財事件になると高額な予納金が必要(20万円~50万円)

そもそも自己破産の管財事件とは?

| 同時廃止 | 管財事件 | |

|---|---|---|

| 手続期間(目安) | 約3~6か月 | 約6か月~1年 |

| 破産管財人 | なし | あり(財産の調査・管理を行う) |

| 予納金 | 2万円弱 | 20万円~50万円増 |

| 裁判所への出廷回数 | 1~2回 | 複数回(債権者集会への参加が必要) |

| 財産の扱い | 処分なし | 破産管財人によって換価され配当 |

同時廃止と管財事件の違い

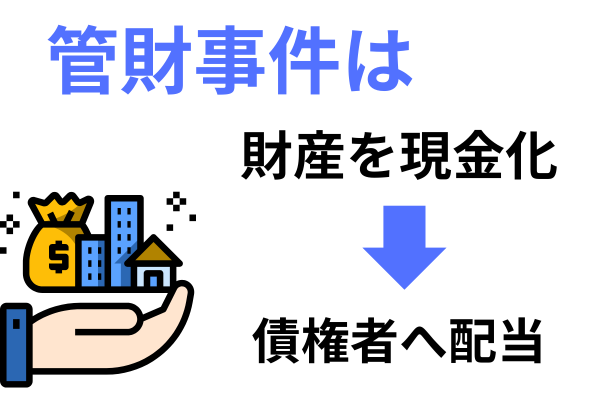

管財事件になると、破産者の財産は現金化されて債権者へ配当されます。同時廃止の場合には財産がなくならないので、管財事件になると破産者に経済的な負担がかかるといえるでしょう。

また管財事件では、破産管財人の「予納金」が必要になります。管財予納金の金額は裁判所によっても異なりますが、最低20万円とされるケースが多数です。

さらに管財事件になると、破産者本人も何度も裁判所へ行って「債権者集会」に参加しなければなりません。同時廃止では基本的に1回~2回行くだけで済みます。

管財事件の場合、同時廃止より期間も長くかかります。

このように管財事件になると、破産者にかかる負担が非常に大きくなります。当然、自己破産するときには「できれば同時廃止にしたい、管財事件になってほしくない」と希望される方が多数となります。

管財事件になった場合の手続きの流れ

管財事件になると、手続きの流れは以下のようになります。

司法書士や弁護士に依頼する

まずは自己破産の手続きを司法書士や弁護士へ依頼しましょう。

受任通知を発送、必要書類を集める

依頼した司法書士や弁護士が各債権者へ受任通知を発送します。この時点で債権者からの督促はストップします。

その間、ご本人は破産申立に必要な書類を集めていきます。

申立をする

書類がそろったら、裁判所へ破産の申立をします。申立の手続きは依頼している専門家が行うので、ご本人は何もしなくてもかまいません。

破産手続き開始決定、破産管財人の選任

申し立て手続きに不備がなければ、裁判所で破産手続き開始決定がおり、同時に「破産管財人」が選任されます。

またこのタイミングで裁判所へ「管財予納金」を納めなければなりません。金額は裁判所から指定されますが、最低20万円(通常管財は50万円)となっています。

破産管財人との面談

破産管財人が選任されたら、破産者が管財人の事務所へ行って面談を実施します。面談時には、これまでの経緯や負債や財産の状況などについて質問をされます。

申立を依頼した司法書士などの専門家も同行するので、不安があれば事前に相談しておきましょう。また破産管財人に預貯金通帳等の財産資料を引き渡す必要があります。

換価と配当の手続き

破産管財人により、財産の換価や配当が行われます。この時、管財人から情報照会や換価手続きへの協力を求められる可能性があるので、誠実に対応しましょう。

破産管財人の業務に協力しないと「免責不許可事由」に該当して借金の免除を受けられない可能性があります。

債権者集会

破産管財人が換価や配当を行っている間、裁判所で「債権者集会」が開かれます。

債権者集会には債権者や管財人が出席し、管財人から現在の換価状況などに関する報告が行われます。

破産者本人も必ず出席しなければなりません。日程が決まったら、忘れずに裁判所へ行きましょう。

破産手続きの終結、廃止

換価や配当の手続きが終了すると、破産手続きが終結します。

配当するだけの資金が集まらなかった場合には、破産手続きが廃止されて終了します。

免責決定

自己破産が管財事件になる目安|振り分け基準

20万円をこえる資産を調査する場合

免責調査の必要がある

法人や法人代表者などは管財事件

管財事件を予測しやすい場合、予測しにくい場合

事前に「管財事件になるだろう」とわかりやすいのは、一定以上の財産があるケースです。

33万円以上の現金や20万円を超える個別資産がある場合、基本的に管財事件になります。

一方でわかりにくいのは、免責不許可事由についての調査が必要な場合です。

免責不許可事由があっても、必ずしも管財事件になるとは限りません。

問題が軽微であれば、同時廃止となる可能性もあります。

一方で重大な免責不許可事由があると、管財事件が選択されます。

たとえばよくあるのが「浪費」によって借金を重ねてしまったケースです。

- なにが浪費にあたるのか?

- どれくらいの金額が浪費にあたるのか?

こういった難しい判断は、最終的に担当裁判官の判断に委ねられます。

管財事件になった場合の注意点

自己破産が管財事件になると、以下の点に注意が必要です。

●予納金を用意しなければならない

まず破産管財人の予納金が必要になります。

予納金は20万円~50万円などの高額になるケースもあります。また基本的に「一括払い」しなければなりません。

管財事件になると予想される場合には、専門家の報酬だけではなく管財予納金も用意しておかねばならないのです。

ただし裁判所によっては予納金を分割払いできるところもあります。予納金の金額や支払方法については、依頼する司法書士や弁護士に相談してみてください。

●破産管財人に誠実に対応する

管財事件になった場合、破産管財人への対応にも注意が必要です。

特に免責観察型の場合、定期的に管財人の事務所に通って生活状況を報告しなければなりません。家計収支表の提出も要求されます。

きちんと家計管理を行ってまじめに生活していないと、免責不許可の意見を出されてしまうリスクが高くなります。

まとめ

管財事件になるのは、以下のようなケース

- 33万円以上の現金を持っている

- 20万円を超える財産がある(預金、車、保険など)

- 財産隠しや不透明な取引の疑いがある

- ギャンブル・浪費が原因での借金

- 法人・法人代表者の自己破産

管財事件になると…

- 予納金20万円~50万円が必要

- 破産管財人の調査が入る

- 手続き完了まで約6か月~1年かかる

自己破産を検討する際、「同時廃止」で進められるか、「管財事件」になるのかは非常に重要なポイントです。

事前に弁護士や司法書士に相談し、適切な手続きを選択しましょう。

この記事を読んだ方はこんな記事も読んでいます

この記事の執筆者

黒川聡史(司法書士法人黒川事務所 代表司法書士)

東京司法書士会所属:登録番号第4230号

簡裁代理権認定司法書士:法務大臣認定第501067号

行政書士(登録番号第19082582号)

ファイナンシャルプランナー(CFP®:1級FP技能士)

経歴: 平成19年に個人事務所を開業。債務整理を中心に12,000人以上の依頼者を解決。現在は事務所を法人化して活動

著書に『借金の不安が楽になるお金の話』『FPに知ってほしい借金の話』がある

司法書士法人黒川事務所が選ばれる理由

企業理念は『あなたの借金問題解決を低料金でサポートしたい!』です。

業界トップクラスの低料金であなたの借金問題解決を全力でサポートします!

司法書士法人黒川事務所

代表者 黒川聡史

東京司法書士会所属

簡裁代理権法務大臣認定

- 業界トップクラスの安い費用

- 着手金不要で分割払いOK

- 借金問題専門で18年以上の実績

- 解決した依頼人は12000人以上。現在は年間約1500人の方から依頼(曖昧な相談実績ではなく実際の依頼件数)

- YouTubeで債務整理をわかりやすく発信(こちら)

平日10時~19時30分 /土日10時~17時00分 (祝日休み)いつでもお気軽にお電話ください

司法書士法人黒川事務所

平日10時~19時30分

土日10時~17時00分

(祝日休み)

(新宿オフィス 新宿駅7分)

東京都新宿区新宿2丁目5-1 アルテビル新宿7階