平日10時~19時30分

土日10時~17時00分

(祝日休み)

昔の医療費(病院代・入院費)も時効になる?払う前に確認すべきポイントを解説

ある日突然、何年も前の病院代や入院費といった医療費の請求書が届き、「こんな昔の請求、今さら払わないといけないの?」と驚き、不安に感じている方もいらっしゃるのではないでしょうか。

あるいは、亡くなったご家族宛に届いた請求に、どう対応すべきか悩んでいる方もいるかもしれません。

実は、医療費にも借金と同じように「時効」があり、一定の条件を満たせば支払い義務がなくなる可能性があります。しかし、ただ時間が経過しただけでは時効は成立しません。

この記事では、昔の医療費の請求がきた場合に、慌てて支払ってしまう前に確認してほしいポイントや対処法について、専門家の視点から分かりやすく解説します。

この記事を読んでわかること

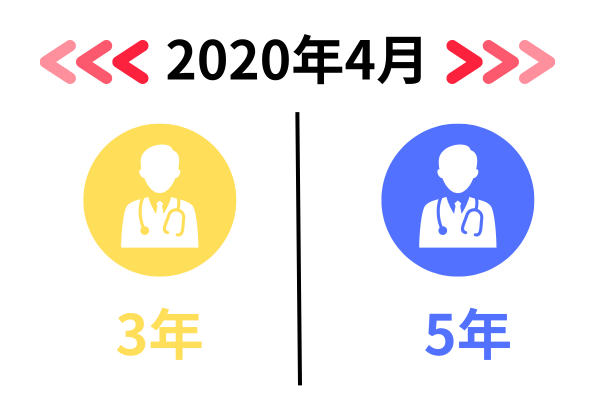

- 昔の医療費も時効になる。2020年4月以前は3年、以降は5年で時効

- 請求がきても安易な連絡は禁物、時効が更新される恐れがある

- 保証人に請求がきている場合、保証人からでも時効の主張ができる

目 次(更新:2025年9月10日)

1.3 弁護士事務所や債権回収会社から請求がくるケースもある

2.1 医療費の時効期間は3年か5年

3.1 一部を支払ってしまう

3.2 支払う約束をしてしまう

4.2 時効期間が経過しているか確認する

(コラム:亡くなった親の医療費の請求がきているケース)

5.1 「時効の援用」とは?

5.2 時効援用の具体的方法

5.3 通知書に記載すべき内容

(コラム:連帯保証人に請求がきているケース)

7.まとめ

医療費にも借金と同じように「時効」がある

「消滅時効」とは?支払い義務がなくなる条件

自動的に時効が成立するわけではない

弁護士事務所や債権回収会社から請求がくるケースもある

医療費の債権回収を多く扱う弁護士事務所

- 弁護士法人エジソン法律事務所

- 弁護士法人舘野法律事務所

- 弁護士法人ライズ綜合法律事務所

- 弁護士法人鈴木康之法律事務所

- 弁護士法人みずなら総合法律事務所

医療費の時効は何年?

医療費の時効期間は3年か5年

医療費の時効期間は、2020年4月1日に施行された改正民法の影響で、それ以前と以後で異なります。

●いつの医療費か?民法改正(2020年4月施行)による影響●

-

2020年3月31日までの診療費

- 原則として3年です。

これは、改正前の民法で「医師、助産師又は薬剤師の診療、助産又は調剤に関する債権」の時効期間が3年と定められていたためです(旧民法170条)。

-

2020年4月1日以降の診療費

- 原則として5年です。

改正民法では、債権の消滅時効は「権利を行使することができることを知った時から5年間」または「権利を行使することができる時から10年間」のいずれか早い方と定められました(民法166条1項)。

医療費の場合、通常、病院側は診療後すぐに請求できることを認識しているため、「権利を行使することができることを知った時」から数えて5年が適用されると考えられます。

したがって、届いた請求書に記載されている診療日(または支払期日)がいつなのかをまず確認することが非常に重要です。

●過去に裁判されている場合は10年

注意点として、過去に病院側が未払いの医療費について裁判を起こし、判決が確定している場合は、時効期間が判決確定日から10年に延長されます。

たとえ元の時効期間が3年や5年であっても、裁判手続きが取られていると時効成立までの期間が長くなります。

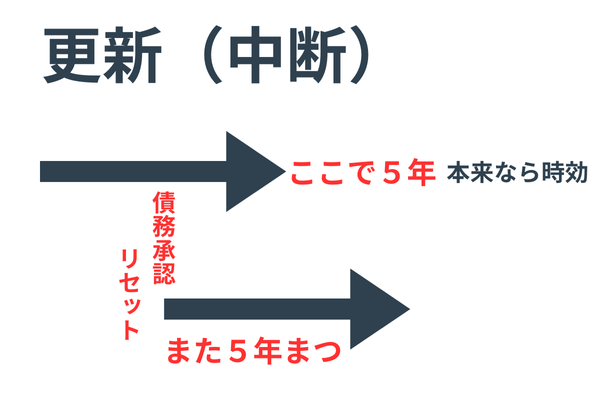

時効期間がリセット(更新)されるやってはいけない行動とは?

●時効の「更新」(旧:中断)とは?

時効の更新とは、時効期間の進行中に特定の事由が発生した場合に、それまで進行していた時効期間がリセットされ、その事由が終了した時から新たに時効期間が進行を開始することです。

一部を支払ってしまう

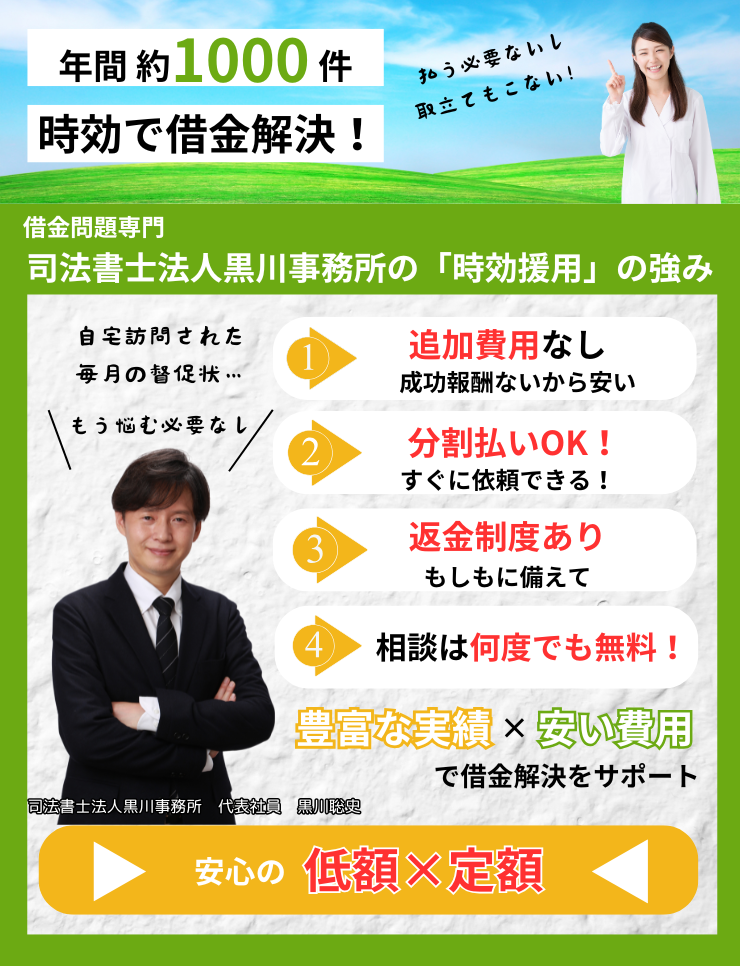

司法書士法人黒川事務所では、あなたの借金問題を低価格で解決するご支援をしています。相談無料で分割払いOKなので毎月100人ほどご依頼いただいております。お困りであればぜひこの機会にご相談ください。

昔の医療費の請求書が届いたら確認するポイント

請求内容を確認(金額、医療機関名など)

亡くなった親の入院費の請求がきているケース

●相続放棄はしていない?

相続開始を知った時から3ヶ月以内に家庭裁判所で「相続放棄」の手続きをしていれば、医療費を含む一切の負債を支払う義務はありません(もちろん財産も相続できません)。

時効期間が過ぎていたら「時効の援用」の手続きをする

時効援用の具体的方法

通知書に記載すべき内容

連絡期日に電話した方がいい?

安易に相手方に連絡すると時効が使えない

連帯保証人に請求がきているケース

まとめ

昔の医療費の請求がきた場合の時効に関するポイントと対処法について解説しました。

- 医療費にも消滅時効があり、期間は2020年3月31日までの診療分は原則3年、同年4月1日以降は原則5年

- 時効期間が経過していても、「時効の援用」をしなければ支払い義務はなくならない

- 請求書が届いたら、慌てずに請求内容と時効期間を確認する

- 時効期間が経過していれば、内容証明郵便で時効援用通知書を送る

- 安易に連絡して債務を承認しない

- 連帯保証人や相続人に請求が来た場合も、時効の対応は同じ

昔の医療費の請求は、突然のことで戸惑うことも多いかと思います。しかし、正しく対応することで、時効で支払いをせずに済む可能性があります。

ご自身のケースで時効が成立しているかどうかの判断が難しい場合や、時効の援用手続きに不安がある場合は弁護士や司法書士などの法律専門家にご相談ください。

この記事の執筆者

黒川聡史(司法書士法人黒川事務所 代表司法書士)

東京司法書士会所属:登録番号第4230号

簡裁代理権認定司法書士:法務大臣認定第501067号

行政書士(登録番号第19082582号)

ファイナンシャルプランナー(CFP®:1級FP技能士)

経歴: 平成19年に個人事務所を開業。債務整理を中心に12,000人以上の依頼者を解決。現在は事務所を法人化して活動

著書に『借金の不安が楽になるお金の話』『FPに知ってほしい借金の話』がある

司法書士法人黒川事務所が選ばれる理由

企業理念は『あなたの借金問題解決を低料金でサポートしたい!』です。

業界トップクラスの低料金であなたの借金問題解決を全力でサポートします!

司法書士法人黒川事務所

代表者 黒川聡史

東京司法書士会所属

簡裁代理権法務大臣認定

- 業界トップクラスの安い費用

- 着手金不要で分割払いOK

- 借金問題専門で18年以上の実績

- 解決した依頼人は12000人以上。現在は年間約1500人の方から依頼(曖昧な相談実績ではなく実際の依頼件数)

- YouTubeで債務整理をわかりやすく発信(こちら)

平日10時~19時30分 /土日10時~17時00分 (祝日休み)いつでもお気軽にお電話ください

司法書士法人黒川事務所

平日10時~19時30分

土日10時~17時00分

(祝日休み)

(新宿オフィス 新宿駅7分)

東京都新宿区新宿2丁目5-1 アルテビル新宿7階